![]()

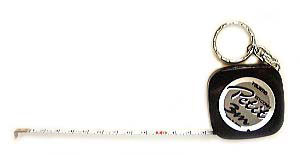

Petit (TAJIMA)

|

「空間の実寸法がどれ位あるか?」ということを測定しないでもある程度、言い当てることができるようになるには、最初は何度も実際の測定を繰り返して訓練によって身につける必要があります。ものづくりに携わる人たちは日常的にメジャーを持ち歩いて、何でも測る習慣を身につけ、自分のデータベースとしていくのがよいと思います。写真のスティール巻尺はいつも持ち歩いているTAJIMAの"Petit"という薄型で小型の3mが測れるものです。 なお、概寸を測るのに私の左手は20cmのものさしとして役立っています。1mの前後の対象物ならば誤差は5cmをかなり下回って測定できるようです。 |

| 竣工した建築物の中には『この建物、2/3スケール?』と思わせるようなものがあります。設計者としては「斬新でダイナミックなイメージを」と考えたのが、できあがっている物は、せせこましくゴテゴテした印象を持つ物です。これは空間的な感覚が身についていない設計者が図面の上で「ああでもない、こうでもない」とアイデアをこねくりまわした結果ではないか、という気がします。 建物ばかりが対象ではありません。例えば人が使う道具を作る人にも関係あります。「使いやすい寸法は」といったものは製品設計の上で大変、重要なものとなります。 「主婦感覚」と「感覚」を前面に出す人がいます。でも彼女たちにもこのことは無関係ではいられません。例えば家のリフォームを考える場合、通路寸法の確保は作業性や安全の上で非常に重要ですが、これらは微妙なところは感覚となりますが、やはり人間工学に基づいた寸法が必要になります。論理性が要求されます。 海外旅行でホテルの部屋が気に入ると、その寸法をメジャーで測定しています。これは「これくらいの空間だと広さを感じるのか」とか、「これ位の寸法だと使いやすいのか」といったことを自分なりに把握するためのデータベースとする作業でもあります。 |