|

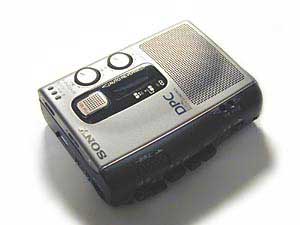

TCM-AP10 (SONY) 《 速度調整の可能なICR-S278RMの入手で完全に休眠状態となりました。 》

会議を録音して議事録作成するといういわゆる『テープ起し』の要求は常にあります。その中で早口で聞き難い部分などは速度を遅くして聞きたいですが、単にテープ速度を遅くしただけではピッチまで変わってしまい、聞きづらい音となることがしばしばあります。上記の機械は、DPC (Digital Pitch Control)を内蔵し、音の高さを変えないでテープスピードを調整することができ、これに対応できます。私などは苦手な英語の講演から講演録をつくる時など、助かったものでした。

DPCを議事録作成に用いるのであればオートモードで提供される、「音程を保ったままスピードコントロールできる機能」で十分です。しかし、音楽テープから採譜する場合、音程が重要になります。カセットテープレコーダの回転速度は正確に4.75cm/secではなく、JISで速度の誤差が許容されています。テープレコーダで自己録音・再生する場合は大きな問題はないのですが、他の機械で録音したものを別の機械で再生するとこの速度の許容誤差のため、ピッチが異なることがあります。これに気づかず、渡されたテープを「何か音程がとりにくいな」と思いながら、♯が5つもつく譜面をつくってひんしゅくをかったことがあります。

AP10の後継機種のTCM-900(定価:20,000円)ではICリピート機能が内蔵され、テープの巻き戻しをしなくても、同じ部分を何回も聞くことができ、更に便利になっています。 *: 本機用として、アクチュエータで操作キーを押す機構を内蔵した箱をつくり、これにレコーダ本体を収納してフットスイッチでコントロールできるものを作ろうかと考えたこともありますが、反転キー、一時停止キーがスライド式で特に後者は動きが硬いため、諦めました。

|